Ein lebendiges Forschungsnetzwerk unter Kollegen

Die Realität der Waldorfschulen in Lateinamerika ist so vielfältig wie der Kontinent selbst. Eine Gruppe von Lehrenden aus Argentinien stellte sich am «XV. Ibero-Amerikanischen Kongress» die Frage, welche Herausforderungen sie nach über 70 Jahren pädagogischer Arbeit annehmen muss, um weiterhin zu lernen und zu lehren. Ein Beitrag von Paula Edelstein.

Als Lehrerkollektiv wissen wir, dass die pädagogische Aufgabe, die in einer Schule stattfindet, theoretische Grundlagen, kontextuelle Qualitäten und Zukunftsprojektionen hat. Auf der Grundlage der Anthroposophie streben wir danach, eine Vision zu entwickeln. Diese ermöglicht uns, uns in der kulturellen Vielfalt unseres amerikanischen Kontinentes und seiner Gegenwart zu verorten. Wir wollen dies als eine Erfahrung von Ausbildung und aktiver Forschung tun.

Nach drei Jahren intensiver interdisziplinärer Fortbildungsaktivitäten zu Fragen der Menschenwürde, der Identität und der Zugehörigkeit haben wir im Oktober 2023 die 5. Pädagogische Konferenz und das 3. Internationale Kolloquium «Interkulturalität und Curriculum» organisiert, um unsere pädagogische Praxis für diese Überlegungen zu öffnen.

Während dieses Treffens diskutierten wir über Erziehende, Lehrerinnen sowie zukünftige Lehrer, die in verschiedenen Realitäten arbeiten und die für die Komplexität und den Reichtum Südamerikas repräsentativ sind.

Kollaborative Forschung in Aktion

In einem ersten Schritt beschlossen wir, eine explorative Forschung durchzuführen, deren zentrale Frage ist: Inwieweit werden die territoriale Zugehörigkeit und die Qualitäten der Bevölkerung, mit der wir arbeiten, von Lehrenden sowie Waldorfschulen bei der Entwicklung des pädagogischen Angebots berücksichtigt?

In Anbetracht der Bedeutung des inneren Weges des Lehrenden, der Prozesse der Selbsterziehung sowie der von der Anthroposophie geförderten «Freiheit des Denkens» bejahen wir, dass jeder Lehrer und jede Lehrerin die Möglichkeit in sich trägt, die Rolle eines aktiven Forschers seines Umfeldes zu übernehmen.

Auf dieselbe Weise fördert die Lehrrunde die individuellen Perspektiven und ermöglicht es, diesen inneren Weg in Begleitung von Kolleginnen und Kollegen zu gehen, die auf gegenseitige Weise an seiner Vertiefung teilnehmen und mitarbeiten. Die Forschungsmethodik basiert auf dieser eigenen Arbeit und dieser gemeinsamen Arbeit. Wir definieren sie als kollaborative Forschung in Aktion, die in verschiedenen Sprachen zusätzlich zum gesprochenen Wort entwickelt wird.

Der Workshop «Was wollen wir sein? Den Blick erweitern und Raum für Interkulturalität schaffen» war beim «XV. Ibero-Amerikanischen Kongress» in Santiago de Chile, im Juli 2024, war ein weiterer wichtiger Schritt in diesem Prozess.

Arbeit als eine lebendige, pluralistische Begegnung

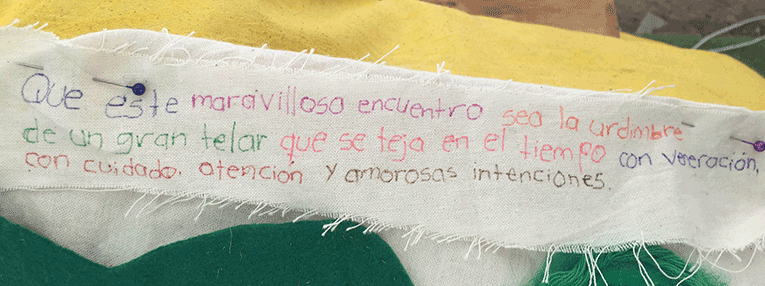

Dort begaben wir uns bei fünf Treffen mit 26 Kolleginnen und Kollegen aus sechs Ländern Lateinamerikas auf eine kollektive Reise. Wir verknüpften Gespräche und Textilarbeiten (siehe Fotos) miteinander und fragten uns nach dem Ort unserer eigenen Wurzeln und ihrer Bedeutung für die Erziehungsarbeit. Wir öffneten unseren Blick für unsere Umgebung und brachten auch die Geschichten mit, die uns in unseren Biografien begleiten. Es war eine wunderbare Erfahrung, die bestätigt, wie wichtig der Aufbau eines lebendigen Forschungsnetzwerks unter Kollegen und Kolleginnen ist.

Unser Ziel ist es, Erfahrungen zu dokumentieren, Ansätze und Vorschläge auszutauschen. Ebenso ist es uns wichtig, eine Methodik zu entwickeln, die es uns ermöglicht, unsere tägliche Arbeit zu einer lebendigen, pluralistischen Begegnung zu machen, die von allen Stimmen, Geschichten und Erkenntnissen der Menschen, die unseren Kontinent bevölkern, genährt wird.

Paula Edelstein, Colectivo Colibrí