Una red viva de investigación entre colegas

La realidad de las escuelas de Pedagogía Waldorf en Latinoamérica, es tan diversa como el continente mismo. Promediando la tercera década del siglo XXI y contando ya con experiencias educativas desde hace más de setenta años en nuestro país, un grupo de docentes de Argentina nos preguntamos durante el «XV Congreso Iberoamericano» cuáles son los desafíos que debemos asumir para continuar aprendiendo a enseñar y colaborar desde aquí.

Como colectivo docente, sabemos que la tarea pedagógica que ocurre en una escuela, tiene fundamentos teóricos, cualidades contextuales y proyecciones de futuro. Teniendo la antroposofía como fundamento, aspiramos a desarrollar una mirada capaz de situarnos en la diversidad cultural de Nuestra América y su presente. Queremos hacerlo como experiencia de formación e investigación activa, trabajando en ronda, a la par con otros, entre colegas.

Con estas aspiraciones latiendo dentro nuestro y luego de tres años de intensas actividades de formación multiactoral e interdisciplinaria en cuestiones vinculadas con la dignidad humana, la identidad, los arraigos y pertenencias; manteniendo nuestra práctica docente despierta a estas reflexiones, en octubre de 2023 organizamos la V° Jornada Educativa y el III Coloquio internacional «Interculturalidad y curriculum»1.

Durante ese encuentro, dialogamos educadores, docentes y futuros docentes que trabajamos en realidades diversas, representativas de la complejidad y riqueza sudamericana. En ese marco decidimos, como primer paso, realizar una investigación exploratoria, cuyo interrogante central es: ¿En qué medida la pertenencia/ pertinencia territorial y las cualidades de la población con que trabajamos son tenidas en cuenta por docentes y escuelas de pedagogía waldorf al desarrollar la propuesta pedagógica?

Considerando la importancia del camino interior del maestro y los procesos de autoeducación, así como la libertad en el pensar impulsada por la antroposofía, afirmamos que cada maestro lleva consigo la posibilidad de asumirse como investigador activo de sus contextos. Así mismo, la ronda docente potencia las perspectivas individuales y permite andar ese camino interior acompañado por los colegas que participan y colaboran de manera recíproca en su profundización. La metodología de investigación se apoya en ese quehacer propio y ese quehacer compartido. La definimos como una investigación colaborativa y en acción, desarrollada en lenguajes diversos, además de la palabra.

La realización del taller «¿Qué nosotros queremos ser? Para expandir la mirada y hacer lugar a la interculturalidad» durante el XV Congreso Iberoamericano, de Santiago de Chile en julio de 2024, fue un paso importante en este proceso.

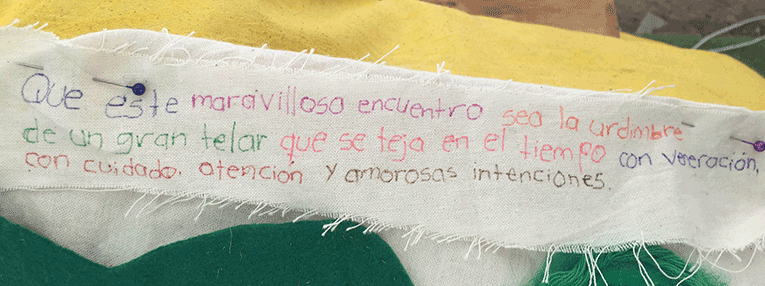

Allí, durante cinco encuentros, con 26 colegas de 6 países del continente, iniciamos un camino colectivo, entramando la conversación y el hacer textil preguntándonos por el lugar de nuestros propios arraigos, los territorios que llevamos con nosotros y su importancia en la tarea de educar (ver fotos). Abrimos la mirada hacia el alrededor, y trajimos también las historias que nos acompañaron en nuestras biografías. Fue una experiencia maravillosa que confirma la importancia de la construcción de una red viva de investigación entre colegas.

Como meta, nos hemos propuesto documentar experiencias, intercambiar abordajes y propuestas y diseñar una metodología que permita hacer de nuestro quehacer cotidiano un encuentro vivo, plural, nutrido de manera horizontal por todas las voces, historias, aprendizajes, de las personas y grupos humanos que pueblan y enriquecen culturalmente nuestro continente.

Paula Edelstein, Colectivo Colibrí

1:Compartimos aquí una síntesis del encuentro, organizado por el ISFDPM y el WSIF, en colaboración con la Sección Pedagógica del Goetheanum