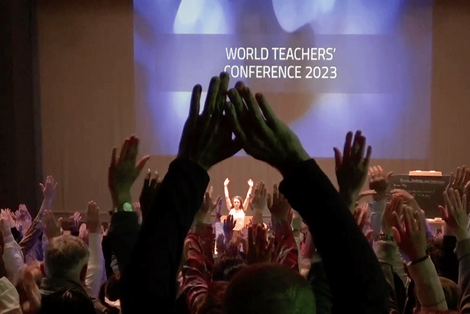

En avril, près d'un millier d'enseignants et d'éducateurs de plus de 60 pays ont quitté leur pays pour venir échanger avec d'autres participants à la World Teachers' Conference 2023 au Goetheanum. Philipp Reubke, responsable de la Section Pédagogique, décrit dans «Das Goetheanum» ses impressions sur ce congrès très animé. Lisez ici une version abrégée.

Lundi 10 avril, 20h30 : 995 pédagogues de 61 pays viennent d'écouter la conférence du philosophe catalan Josep Maria Esquirol. C'est alors qu'un homme portant une veste en cuir et une longue-vue entre en scène, suivi de dames et de messieurs extravagants et d'un arlequin. Ils parlent plusieurs langues de conférence à la suite et dans le désordre, mais on finit par comprendre : ils veulent partir d'ici, quitter cette planète problématique, polluée et ennuyeuse.

Heureusement, l'homme à la veste en cuir et au télescope sait piloter des vaisseaux spatiaux et atterrit bientôt avec sa troupe sur Mars, c'est-à-dire dans un autre coin de la salle. Mais cette planète devient elle aussi rapidement inhospitalière et inintéressante. La fuite continue jusqu'à ce qu'après un dernier vol accompagné d'un mouvement de piano de Rachmaninov, on se rende compte que ce qui invite à rester, ce ne sont pas les conditions plus ou moins agréables, mais l'amour....

Esquirol avait dit à sa manière quelque chose de similaire à ce qu'ont dit les jeunes acteurs et eurythmistes de la scène du Goetheanum : l'invitation à prendre des responsabilités dans la société passe par des pédagogues qui prennent leur temps, qui aménagent un lieu particulier – l'école – et qui y établissent une relation chaleureuse avec les enfants et les jeunes.

Mardi, de nombreuses langues vibrent à nouveau dans la grande salle. L'anglais et le néerlandais comme mélodie puissante, avec un accompagnement espagnol vigoureux et un chœur de langues nordiques, avec des harmonies italiennes, françaises, hongroises, chinoises et bien d'autres, et une double voix délicate de russe et d'ukrainien. De l'allemand ? Une basse continue discrète. Avant que les récitals ne commencent, le silence se propage. Une jeune femme hollandaise se tient sur la scène et se tait. Puis elle se met à chanter et fait chanter la grande salle, sans paroles.

Être chez soi dans son propre corps

Thomas Fuchs, professeur de fondements philosophiques de la psychiatrie et de la psychothérapie à l'université de Heidelberg, exprime le thème de la conférence par un couple de termes si marquants qu'on les entendra par la suite à plusieurs reprises lors de la conférence, et plus encore dans la traduction anglaise.

Il nous explique la différence entre être un corps («the body we are») et avoir un corps («the body we have»). Le petit enfant se vit inconsciemment comme une unité vivante corps-esprit, il est tout entier corps et est là en présence incarnée. L'adolescent pubère, en revanche, se sent différent de son corps, qui le dérange, qu'il cache, qu'il stylise. Le corps devient un objet physique qui peut devenir étranger, que l'on modifie ou manipule à volonté en tant qu'objet. L'aliénation du corps, qui devient un objet manipulable, une marchandise, peut être contrée par l'éducation et l'auto-éducation. Il faudrait aujourd'hui viser consciemment des modes d'existence corporels spontanés et un «sentiment d'être chez soi dans son corps sur la terre».

Mais comment faire ? Wilfried Sommer, professeur à l'Ecole normale pour la pédagogie Waldorf à Kassel, fait une proposition pour l'enseignement des sciences naturelles au niveau secondaire. L'exposé est détaillé, précis, concret. Il s'agit de savoir comment, lors des expériences, des descriptions d'expériences et du développement de la conceptualisation scientifique, il est possible de faire le lien avec l'expérience corporelle de la petite enfance et avec les expériences sensorielles des adolescents.

Le lendemain également, d'autres suggestions seront faites pour la pratique éducative quotidienne. Les deux intervenantes expliquent comment l'idée formulée de manière générale par Thomas Fuchs («L'être-corps reste marqué par des temps propres, des processus rythmiques et périodiques») peut être mise en œuvre au jardin d'enfants et à l'école. Kathy MacFarlane, éducatrice Waldorf de Nouvelle-Zélande, parle d'une «attaque contre le système rythmique» qui a eu lieu grâce aux médias numériques et aux mesures de lutte contre la pandémie. En ralentissant et en simplifiant les processus dans les jardins d'enfants, en prenant le temps d'entretenir soigneusement l'environnement, on peut aider les enfants à apprendre à respirer et à renforcer leurs forces vitales.

La marche favorise la vie

Michal Ben Shalom, enseignante de classe et conférencière israélienne, formule un plaidoyer philosophique – poétique et pédagogique en faveur de la marche : Combien d'enfants et d'adolescents passent «directement du lit à l'école» avec un minimum de mouvements corporels ? Dans cette situation, les parents et les enseignants devraient faire preuve d'imagination pour trouver des solutions afin de marcher et de courir chaque jour. «Cela favorise le rythme, approfondit la respiration, soutient la circulation, permet d'harmoniser le système rythmique, l'homme moyen, favorise la vie».

L'enseignement de l'histoire a pour mission d'accompagner les enfants et les jeunes dans leur arrivée ici et maintenant, de mettre en lumière ce qui est devenu à partir du passé. Mais pas seulement. Il faut aussi l'éclairer à partir de l'avenir, souligne Michael Zech de l'école normale de Kassel. Et puis ne pas se contenter de donner des récits, mais permettre aux jeunes de raconter leur histoire. Et puis la tâche la plus importante : ne pas seulement faire prendre conscience du lien avec sa propre culture, mais : «Apprendre à devenir un étranger dans sa propre culture. Trouver sa patrie en voyageant».

Ya Chih Chan, eurythmiste et ancienne enseignante de classe de Taïwan, a impressionné les participants par son style de conférence, si différent de ce que l'on avait entendu jusqu'à présent : elle a raconté sa vie et a montré et interprété le caractère chinois pour «zen» - un pictogramme, une invitation, un idéal de l'humanité, à relier le divin dans l'univers avec l'individuel. Selon la philosophie zen, une sorte de manque de vie et d'amour serait apparue dans la conscience individuelle au cours de l'évolution de la culture, ce qui aurait également corrompu le corps humain.

Dans la tradition chrétienne, on dit que par la mort et la résurrection du dieu soleil, «une source thérapeutique» ou un germe de forces de guérison a été placé dans le corps humain. Mais celles-ci ne peuvent être rendues effectives que par l'activité consciente des forces du moi ou, comme on le dirait dans la philosophie zen, par l'effort de pratiquer simultanément l'éveil et le renforcement de l'individuel et l'oubli dans le spirituel cosmique. Après la conférence, un professeur de classe italien a déclaré : «Si quelqu'un d'autre et au début de la conférence avait dit quelque chose comme ça, nous n'aurions pas été prêts à nous ouvrir à de telles perspectives». (...)

Philipp Reubke

Traduction: deepl.com