Das Kind «isst» Farben

Hier lesen Sie drei kurze Ausschnitte aus Rudolf Steiners Werken zum Thema: Wie Farben auf das Kind und das Kind im Erwachsenen wirken können.

«Anders muss im Sinne der Geisteswissenschaft ein sogenanntes nervöses, ein aufgeregtes, anders ein lethargisches, unregsames Kind in Bezug auf seine Umgebung behandelt werden. Alles kommt da in Betracht, von den Farben des Zimmers und der anderen Gegenstände, welche das Kind gewöhnlich umgeben, bis zu den Farben der Kleider, die man ihm anzieht.

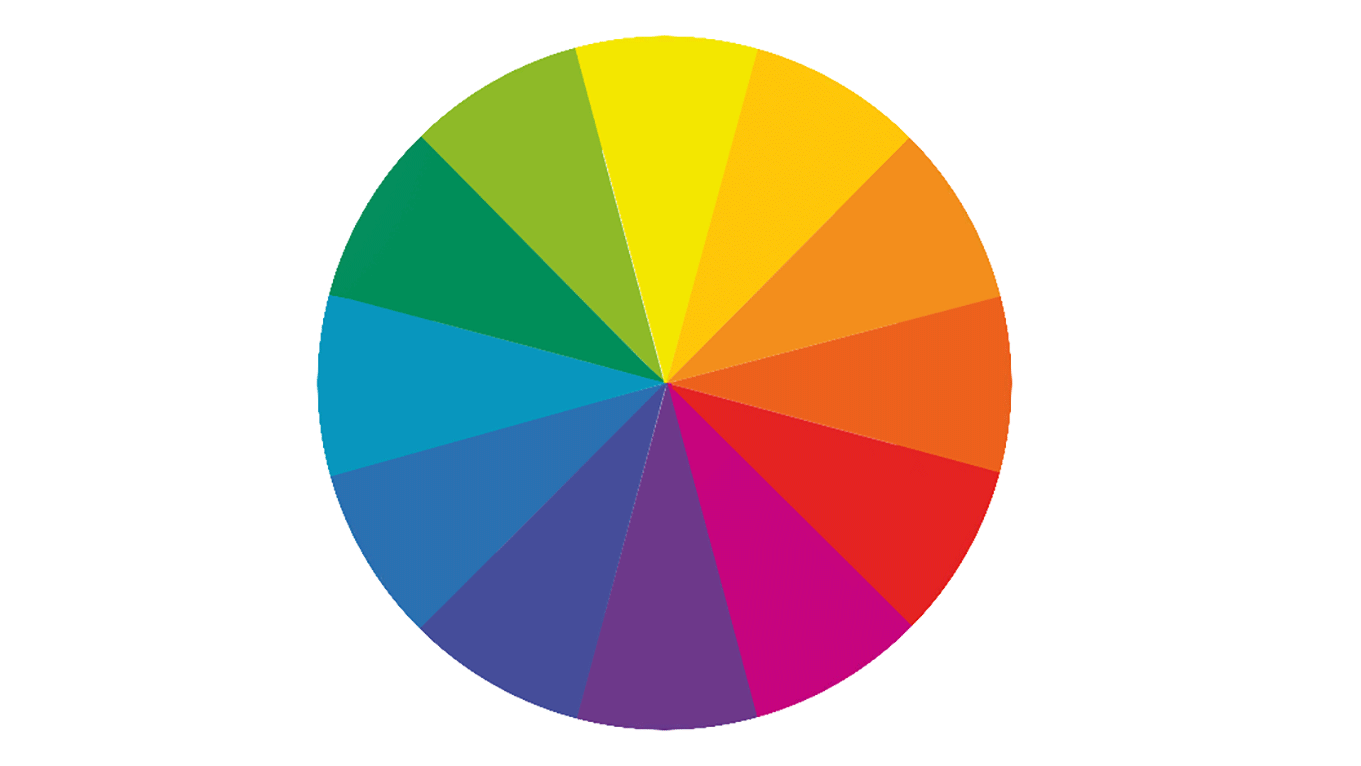

Man wird da oft das Verkehrte tun, wenn man sich nicht von der Geisteswissenschaft leiten lässt, denn der materialistische Sinn wird in vielen Fällen gerade zum Gegenteile vom richtigen greifen. Ein aufgeregtes Kind muss man mit roten oder rotgelben Farben umgeben und ihm Kleider in solchen Farben machen lassen, dagegen ist bei einem unregsamen Kinde zu den blauen oder blaugrünen Farben zu greifen. Es kommt nämlich auf die Farbe an, die als Gegenfarbe im Inneren erzeugt wird. Das ist zum Beispiel bei Rot die grüne, bei Blau die orangegelbe Farbe, wie man sich leicht überzeugen kann, wenn man eine Weile auf eine entsprechend gefärbte Fläche blickt, und dann rasch das Auge auf eine weisse Fläche richtet. Diese Gegenfarbe wird von den physischen Organen des Kindes erzeugt und bewirkt die entsprechenden dem Kinde notwendigen Organstrukturen. Hat das aufgeregte Kind eine rote Farbe in seiner Umgebung, so erzeugt es in seinem Inneren das grüne Gegenbild. Und die Tätigkeit des Grünerzeugens wirkt beruhigend, die Organe nehmen die Tendenz der Beruhigung in sich auf.»

Rudolf Steiner, «Die Erziehung des Kindes», GA 34

«Nehmen wir also an, ein Kind tritt einem im frühen Lebensalter als ein cholerisches Kind gegenüber. Es wird nicht erst ein Frage- und Antwortspiel brauchen, um darauf zu kommen, dass es sich um ein cholerisches Kind handelt, sondern es wird sich vielleicht dadurch schon zeigen, dass es furchtbar strampelt bei jeder Gelegenheit, dass es sich auf den Boden wirft, um sich schlägt. Alle diese Äusserungen sind die entsprechenden bei dem cholerischen Kinde.

Nun wird man, wenn man Laie ist, wahrscheinlich glauben, dass man ein solches Kind bändigen kann, indem man es möglichst in eine beruhigende farbige Umgebung bringt. Das ist aber nicht wahr. Wenn Sie das cholerische Kind mit Blau umgeben oder mit blauen Kleidern anziehen, dann wird es gerade dadurch, dass es diese beruhigende blaue Farbe um sich hat, die es nicht stösst, sein cholerisches Temperament da hinein ausleben; es wird gerade noch z'widerer, polternder werden. Dagegen in einer Umgebung, in der es überall mit roter, mit der aufregenden roten Farbe umgeben sein wird — Sie wissen ja aus anderen Vorträgen, dass die Gegenfarbe die grüne ist, dass die grün-bläuliche Gegenfarbe hervorgerufen wird —, da muss sich das Kind innerlich, indem es fortwährend mit Rot umgeben wird, anstrengen, um innerlich die Gegenfarbe zu erleben und wird gerade nicht äusserlich aufgeregt. Also das Gleiche, das ist dasjenige, was bändigend auf ein aufgeregtes Kind wirkt.

Auf der anderen Seite wird man auf ein melancholisches Kind gut wirken, wenn man es gerade veranlasst, indem man es in eine blaue, grünlich-blaue Umgebung bringt, aus sich herauszugehen, also nicht etwa sich davor fürchtet, dass wenn man ihm eine beruhigende, eine zur Verehrung herausfordernde blaue oder blaugrüne Umgebung gibt, dass man es dadurch noch melancholischer macht. Hier handelt es sich darum, wirklich einzusehen, wie aus der Wesenheit des Menschen es folgt, dass man Gleiches mit Gleichem bekämpft. Sie sehen, es handelt sich überall darum, von der Wesenheit des Menschen auszugehen und mit der Erkenntnis, die man da gewinnt, ans Leben heranzukommen.

Ich möchte aber ausdrücklich bemerken, dass es im allgemeinen nicht zu einer Schematisierung kommen soll, wenn man das Erziehungswesen als Kunst betrachtet, und dass daher schon diese Denkweise, die da auftritt, wenn man sagt: Wie kann man die Temperamente durch Farben beeinflussen und dergleichen – dass das schon wiederum so eine intellektuelle Systematisiererei zeigt. Wird das Erziehungswesen zur Kunst, dann kommt man nicht zu solchem intellektualistischen Schematisieren. Da wird man nicht, wenn es sich um die Farbe handelt, auf die Temperamente blicken, sondern da wird man im allgemeinen mehr darauf bedacht sein, ob das Kind ein aufgeregtes oder ein abgeregtes Kind ist. Es kann zum Beispiel auch vorkommen, dass ein unter Umständen phlegmatisches Kind auch in derselben Weise wie ein melancholisches Kind mit den Farben und dergleichen behandelt werden muss. Kurz, es wird sich darum handeln, dass man aus einer lebendigen Erziehungswissenschaft auch eine lebendige Erziehungskunst entwickle.»

Rudolf Steiner, «Farbenerkenntnis» (GA 291a), S. 443 f

«Wenn das Kind Farben sieht, so geschehen in ihm lebhafte Stoffwechselvorgänge. Das Kind konsumiert gewissermassen die äusseren Eindrücke auch bis in seinen Stoffwechsel hinein. Man kann durchaus sagen, ohne bildlich, sondern ganz real zu sprechen:

die Magenfunktion des Kindes richtet sich nicht nur nach den Speisen wegen des Geschmackes und ihrer Verdaulichkeit, sondern auch nach den Farbeneindrücken der Umgebung. Sie richtet sich nach dem, was das Kind aus der Umgebung herein erlebt.

So dass man sagen kann: Bei dem Greise haben wir eine Animalisierung des Lebens in physischer Beziehung; bei dem Kinde haben wir das ganze Leben erfüllt von einer Sensitivität des vegetativ-organischen Prozesses. Der vegetativ-organische Prozess, nicht der animalisch-organische, sondern der vegetativ-organische Prozess erlebt bei dem Kinde mit alles, was es in der Aussenwelt erfährt.

Das geht eben durchaus bis in die seelischen Eigenschaften hinein. So dass wir bei dem Kinde niemals zu einer vollständigen Erkenntnis kommen, wenn wir uns nicht auch fragen: Wie konsumiert das Kind bis in seinen Stoffwechsel hinein seine Eindrücke? – Darin besteht ja das sogenannte normale Menschenleben, dass der Mensch dann im späteren, reifen Alter seinen Stoffwechsel mehr sich selbst überlässt, dass er das Leben mit der Aussenwelt wiederum in einer selbständigeren Weise erlebt, dass der Mensch dasjenige, was er seelisch-geistig mit der Aussenwelt erlebt, nicht so wie das Kind hinunterlässt in den Stoffwechsel, dass nicht immer von einer so lebendigen, innerlichen Drüsenabsonderung, wie es beim Kinde der Fall ist, alle äusseren Beziehungen zur Aussenwelt begleitet werden.

Das Kind konsumiert dasjenige, was es in der Aussenwelt erlebt, ich möchte sagen, wie eine Nahrung. Und der spätere, reife Mensch überlässt seinen Stoffwechsel sich selber. Er ist nur dadurch eben ein reifer Mensch im normalen Leben, dass die Dinge nicht so tief in seine vegetativ-organischen Prozesse hineingehen. Aber es kann das bei gewissen Individuen bleiben. Gewisse Individuen können die Kindhaftigkeit in das spätere Leben hineintragen. Dann behalten sie eben diese Eigenschaft, dass sie das äussere Erleben mit ihren organischen Prozessen verbinden, dass sie auch Seelisches noch mit ihren organisch-vegetativen Prozessen verbinden.

Nehmen wir ein Beispiel: jemand, der schon ein gewisses Reifealter erlangt hat, entfaltet einebesondere Liebe, nun, sagen wir, zu einem Hund. Solche intensive Hundelieben gibt es ja. Und gerade solche Lieben sind oftmals mit einer starken Intensität des Erlebens verbunden. Wenn dann bei einem solchen Menschen das vorliegt, dass er etwas von der Kindhaftigkeit in das spätere reife Alter hineingetragen hat, oder auch, dass er in der Kindheit die Kindhaftigkeit in einem gesteigerten Masse erlebt, dann bleibt es bei dieser Liebe nicht allein bei dem seelischen Bezug zur Aussenwelt, sondern diese Liebe ruft organische, vegetative Prozesse hervor. Der Organismus erlebt diese Liebe mit. Es geschieht immer etwas, wenn diese Liebe lebhaft empfunden wird, auch in den Stoffwechselvorgängen. Die Stoffwechselvorgänge gewöhnen sich dann, nicht nur dem normalen Verdauen, dem normalen Herumgehen in der Welt, dem sonstigen normalen Leben zu dienen, sondern ein gewisses Gebiet, eine gewisse Provinz des Stoffwechsels gewöhnt sich auch daran, solche Absonderungen und wiederum Regenerationen zu haben, wie es diesem besonderen Falle der lebhaften Empfindung dieser Hundeliebe entspricht. Eine gewisse Provinz der Organisation bedarf dieser besonderen Veränderung, die da innerlich rein organisch-vegetativ eintritt im Gefolge der Hundeliebe.

Und nun nehmen Sie an, der Hund stirbt. Die äussere Lebensbeziehung kann sich nicht mehr entwickeln, sie ist nicht mehr da. Der Hund ist gestorben; aber eine innere Provinz des Vegetativ-Organischen hat sich gewöhnt, solche Prozesse zu entwickeln. Es kommt beim Menschen dazu, dass dieser Organprozess, der jetzt nicht mehr seine Befriedigung hat, dem die äussere Anschauung fehlt, weiter funktioniert, aber eben nicht mehr befriedigt wird, weil sein äusseres Korrelat nicht mehr da ist. Solche organische Prozesse haben ihre innere Trägheit; sie setzen sich fort. Das rumort im Inneren des Menschen. Und es können die sonderbarsten Störungen zurückbleiben, wenn zum Beispiel eine Hundeliebe so in die Organ-Vegetativprozesse aufgenommen ist und der Hund dann stirbt. Ist ein vernünftiger Mensch da, der auch einige Lebenspraxis hat, was wird dieser Mensch tun?

Nun, er wird sich wahrscheinlich darum bemühen, dass ein anderer Hund gekauft wird und dann Sorge dafür tragen, dass der betreffende frühere Hundebesitzer diesen neuen Hund ebenso liebgewinnen kann. Wenn er das erreicht hat, dann hat er eigentlich eine heilsame Handlung vollzogen; denn jetzt kann sich der innere organische Prozess wiederum an dem äusseren Erleben befriedigen. Wir werden allerdings im Laufe dieser Vorträge sehen, dass es auch noch gescheitere Behandlungsmethoden gibt, aber ich meine, ein mittelvernünftiger Mensch wird so ungefähr handeln.

Nun gibt es ja aber allerdings solche Erlebnisse der Aussenwelt, die nicht so drastisch sind wie gerade eine Hundeliebe. Unzähliges können wir an der Aussenwelt erleben. Und wenn dann das erlebende Individuum die Kindhaftigkeit, das heisst, dieses Konsumieren der Aussenwelt in sich lebendig erhalten hat, dann wird bei einem solchen Individuum etwas vom Rumoren im vegetativen Organismus zurückbleiben, wenn ihm das Erleben entzogen wird, wenn es also das, woran sich innere Prozesse entwickelt haben, nicht mehr äusserlich erleben kann. Diese Dinge gibt es im menschlichen Leben, wo man aufsuchen muss, woher ein solcher innerer Zustand kommt, der unerklärlich aus den menschlichen Tiefen aufsteigt. Der Mensch wird dadurch unbefriedigt, moros, hypochondrisch, bekommt alle möglichen Folgezustände. Geht man dem nach, so findet man, dass ihm irgend etwas durch das Leben oder durch Sonstiges entzogen ist, was eigentlich schon in den vegetativ-organischen Prozessen sein Korrelat gefunden hat. Wenn ein solcher Mensch mit seinem Bewusstsein auf die Aussenwelt hinschaut, kann er sich nicht mehr die Befriedigung verschaffen für das, was in seinem Organismus drinnen rumort. Es geht etwas in seinem Organismus vor, was eigentlich aussen angeschaut oder wenigstens gedacht sein will, und was er nicht denken kann, weil die Veranlassung dazu nicht da ist.»

Rudolf Steiner, «Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens» (GA 303)